慢性中耳炎の症状・症例

慢性中耳炎は急性中耳炎を繰り返しまたは長引いた結果、中耳腔に持続的な炎症性変化が生じた状態で鼓膜に穴が開く、鼓膜が内側に引っ張られ鼓室粘膜と癒着した病態が現れます。中でも鼓膜が鼓室粘膜に癒着した状態は「癒着性中耳炎」と呼ばれます。

慢性中耳炎

慢性中耳炎は、鼓膜が穿孔している中耳炎で、急性中耳炎と異なり、鼓膜穿孔している状態が続きます。鼓膜穿孔のため、音を十分捉えることができず聞こえにくくなります。中耳腔内で細菌感染を起こしやすく、そのたび穿孔を通して排膿があり耳漏となります。

正常な鼓膜

正常な鼓膜

慢性中耳炎

慢性中耳炎

癒着性中耳炎

鼓膜が中耳腔の粘膜と癒着し、中耳腔に空気の入るスペースがない状態の中耳炎です。癒着した鼓膜は、感染を起こしやすく、一度感染を起こすと難治性の耳漏となります。 進行すると耳小骨が溶けて聴力がさらに悪くなります。重症例では、1回のみの手術では十分な改善が得られないことがあり、間隔を空けて2回の手術が必要なことがあります。 また、癒着性中耳炎が進行すると真珠腫性中耳炎となることがあります。

正常な鼓膜

正常な鼓膜

癒着性中耳炎

癒着性中耳炎

症状

- ・耳垂れ、耳漏

耳の穴から出てくる分泌物を耳垂れや耳漏(じろう)と呼びます。耳漏は、外耳道、鼓膜あるいは中耳腔に異常があるときに生じます。細菌感染をおこすと、膿が混ざったり血が混ざったりした耳漏となり痛みを伴うことがあります。 - ・難聴

慢性中耳炎では鼓膜穿孔や耳小骨が溶けるなど、中耳の音の増幅装置としての働きが制限されることがあります。通常音は外耳道を通って鼓膜や耳小骨によって増幅されて内耳の神経細胞に届けられます。しかしこの中耳の機能が失われてしまうと十分な音量が届かず、音が聞こえにくいといった症状を呈することになります。 - ・耳鳴り

慢性中耳炎で鼓膜穿孔が大きくなるなどして細菌感染が進むと、内耳にも炎症の影響が及び、感音難聴を呈し、耳鳴りを引き起こすことがあります。

診断

症状やその経過をお聞きし、耳鏡や内視鏡を使って鼓膜の状態を観察します。穿孔や炎症、鼓膜の癒着の有無・程度などを確認し耳垂れや炎症がひどい場合には耳漏組織を菌検査へ送り原因菌を特定します。精密な聴力検査によって難聴の有無・種類・程度を調べます。炎症の程度や真珠腫の有無を把握するためにCT検査を行う場合もあります。治療

薬物療法

薬物治療では耳漏(みみだれ)に対して、一時的に緩和するために、抗生剤の内服薬や点耳薬を使用致します。ただ、長期間抗生剤を使用すると薬剤耐性菌の感染につながることがありますので、再発を繰り返したり長引いたりする場合は手術的治療が必要となります。

鼓膜形成術

耳漏や炎症のない鼓膜穿孔に対して行われます。耳の後ろの部分から鼓膜の材料(側頭筋膜)を採取して鼓膜を再建します。

鼓室形成術

炎症の原因となる中耳や乳突蜂巣を徹底清掃し、洗浄を繰り返します。長引く炎症がある場合には、中耳腔や乳突蜂巣内には炎症性の肉芽が形成されており、これらを除去し清掃します。耳小骨の周囲にも肉芽が充満していることもあり、その場合は、耳小骨に過度の振動を与えないように、いったん耳小骨を外してから清掃を行い、その後人工耳小骨などを用いて音の伝導を再建します。

症例

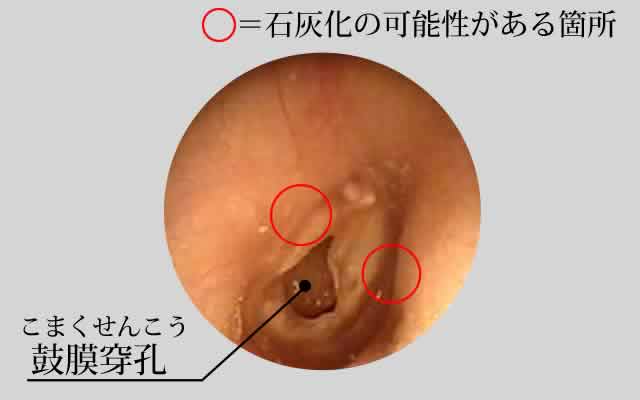

症例1:慢性中耳炎(鼓室硬化症)

鼓膜穿孔があり、鼓膜の表面に石灰化をみとめます(石灰化により鼓膜が硬くなり鼓膜や耳小骨の動きを妨げている)。聴こえにくい以外の自覚症状はありませんが、穴があいている状態が続くと聴力の悪化が早くなります。

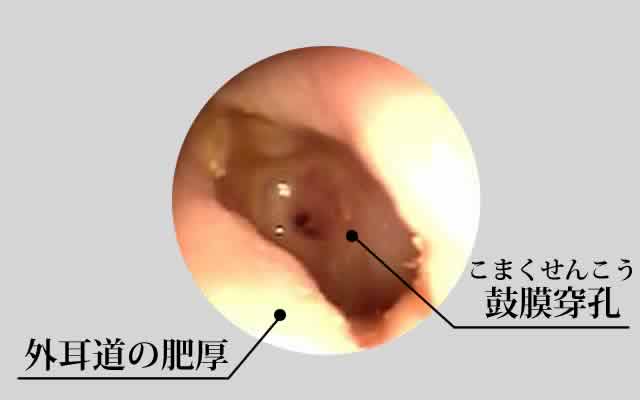

症例2:慢性化膿性中耳炎

鼓膜穿孔があり鼓室から膿が流れ出しており、長年の炎症のため外耳道も肥厚しています。 鼓膜穿孔が大きくなり細菌感染が進むと、内耳にも炎症の影響が及び、感音難聴、耳鳴りを引き起こすことがあり、難聴も進行しやすくなります。

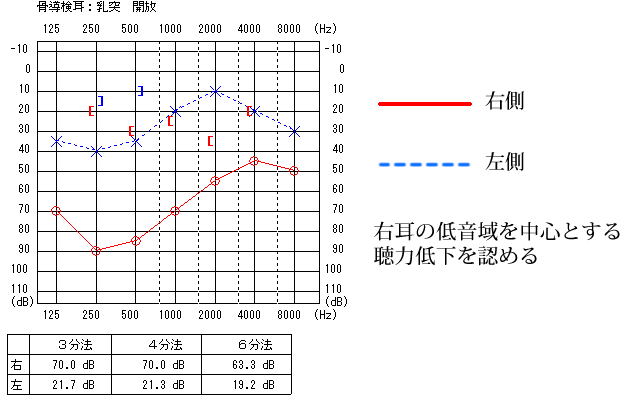

グラフ1(聴力検査 ~鼓室硬化症~ )

上記症例1の聴力のグラフです。赤のグラフは右耳、青のグラフは左耳を表しています。右耳に鼓室硬化症を患っており、低音域の聴こえの悪化が著しくほとんど聴こえていない状態です。

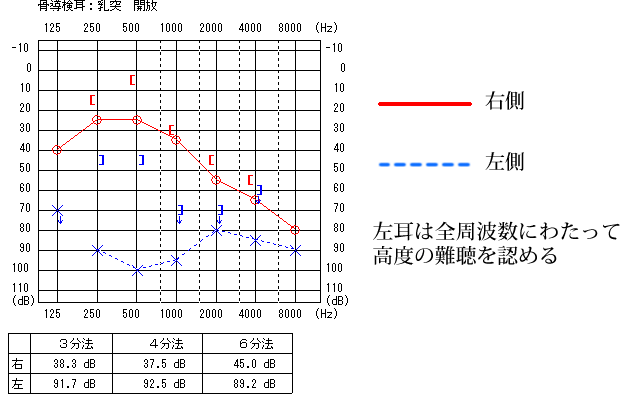

グラフ2(聴力検査 ~慢性化膿性中耳炎~ )

上記症例2の聴力のグラフです。赤のグラフは右耳、青のグラフは左耳を表しています。右耳の高音域も加齢のため悪化していますが、左耳は慢性化膿性中耳炎と長年の炎症で外耳道も肥厚しているため全く聴こえない状態です。